原标题:六名大学生寻找青少年死亡密码,结果超乎想象文|程静之 编辑|王珊

一个身体开始坠落。

他穿着黑色的T恤衫,浅白色的牛仔裤包裹着单薄的双腿,在空中转了一个圈,然后重重砸在红色救生气垫的边缘,一只鞋被甩出很远。

人群里响起一片尖叫。在南昌“梦时代”广场这个繁华的商贸圈,一个17岁少年的生命画上句点。

天快黑了,又下了点小雨,广场的霓虹灯亮了起来。一个多小时后,江西师范大学新闻系大二的学生郑丹到了现场,清扫车正在工作,地上已经没什么血迹。她沿着少年王家新的足迹,一层一层往上爬,手心冒汗。

她觉得一个人的生命似乎太轻了。

2018年5月, 21岁的郑丹以校园记者的身份接触这起少年自杀事件。她打听到逝者王家新的住址,那是一栋灰色水泥外墙的老楼,大空调的箱子“呼呼”地吹着气,楼道狭窄阴森,门缝里渗出一线灯光。是什么导致王家新走上死亡之路?郑丹渴望知道真相,犹豫了几分钟,她敲响了王家那道绿色的铁门。

据《中国卫生健康统计年鉴》过去16年的统计数据,自杀已成为中国青少年继交通事故、溺水和白血病之外的第四大致死因素。

摆在郑丹面前的是一些宏观的数字,她想探究背后的密码。在导师指导下,她和5名新闻与传播学院的学生,一年内走访北京、河北、江西、江苏等地,深度访问7个家庭,大多是2018年被舆论关注的青少年自杀事件,试图还原他们在选择自杀前所经历的不同阶段,最终整理成论文《失控的想象——社交媒体时代青少年自杀现象研究》,包含亲友采访、专家录音和采访日记,达几十万字。

这六名学生和研究对象年龄相仿,有人也曾闪现过自杀的念头。当他们触碰这些逝去的年轻人,开始对生命有了一个模糊的新概念,也从另一个角度理解了自己的生活。

另一扇门向他们打开。

被戳破的想象

坐在河北固安县的肯德基窗边,胡军建裹着黑色羽绒服,眼皮耷拉,他在这里接受过很多媒体的采访,后来把所有记者的微信都删了。“每次采访完,我都发誓是最后一次,但是看你们来了,又不忍心了。”他看着三名与儿子年龄相仿的大学生,红着眼眶,快要哭出来。

这些学生告诉他,正在做一个关于“青少年自杀”的社会调研,希望寻找问题和规律,联合实际找专家提出可行的规避方案。

7个多月前,儿子胡政在自杀群里约了两个年轻人,在一个出租屋里烧炭自杀,死后12天才被邻居发现。警方到达现场后,发现门缝、窗户缝,甚至窗帘都被胶带贴了起来,屋内留有三盆未燃尽的木炭,还有一封两行字的遗书:“我们是自愿的,与任何人无关。”

父亲胡军建记得,胡政离开家那天,没有吃晚饭,洗了个澡,出门还喷了香水。“我问他搞这么香干嘛,他一笑,很腼腆的孩子,说跟人家约好了。”胡军建对郑丹他们说,只看到儿子模糊的背影,背着一个时尚的小布包。

采访胡军建之前,大三的队员段任聪认为他文化水平不高,可能是一名粗暴的父亲,但面前的胡军建时而哽咽,话语充满温度。

段任聪是个情感细腻的男生。来之前,他就在报道中捕捉到两个细节:胡政曾有一段减肥的经历,连续四个月去健身房,减了40多斤,又在淘宝上买了许多关于成功学的书籍。“我能看到他自律、想要成功、爱干净的模样,却看不到死亡的气息。”段任聪说。此前,他认为自杀者就是懦弱的和冲动的,无力面对生活现实,而胡政的性格和行为存在巨大的反差,“他究竟有多决绝,将自己生存的希望完全封闭?”

失去儿子后,胡军建潜入自杀群,也曾试图寻找儿子自杀的原因。在他的叙述中,段任聪逐渐拼凑起胡政短暂的生命轨迹:从小搬过两次家,初中辍学,淘宝创业失败,潜伏自杀群两年,网恋女友提出分手。

“他肯定很孤独。”胡军建后来意识到,搬家切断了儿子的朋友圈;儿子淘宝创业期间,一个人在外租小单间,每天耷耷地坐在床上,对着电脑,旁边是一堆外卖盒子,“傻傻的,问了半天一句话没回”;自杀群里,每天接触的又是“找人一起去烧炭”“一起去华山荡秋千(跳崖)”这类信息。

郑丹和段任聪他们后来总结,胡政的自杀经历了疏远亲人和寻伴的过程,多重创伤事件叠加,让他早已形成固有观念,“在他进入自杀群约死之前,甚至在结束那一段爱情之前,他就已经开始自杀了”。

这是团队接触的第三起自杀案例。他们将研究范围限定于10-25岁的青少年,选取了在校学生、创业者、失业者、自谋职业者等不同的样本类型。

“梦时代”广场跳楼少年王家新是典型的自谋职业者。登陆他的QQ账号,郑丹发现他在网上认了很多妹妹,将两个班群设置为“免打扰”,却加入了各种踢球群、闲聊群、签到群、互赞群。在仅自己可见的QQ空间里,写着 “我很孤独,有谁能陪我”。

郑丹加了王家新同学的QQ,在同学的评价中,王家新学习成绩不好,邋遢,喜欢吹嘘玩游戏的水平。他试图用笨拙的方式讨别人喜欢,却时常受人欺凌。母亲回忆,儿时帮他洗澡,身上总是青一块紫一块。他中考都没参加,就在修车厂和家附近的酒店打工。

自杀一个月前,王家新在网上交了一个女友,女孩提出分手后,他告诉一个“妹妹”:“我打算离开了。”“妹妹”没太在意,猜想只是玩笑。

(2018年母亲节前一天,17岁少年王家新的生命在“梦时代”广场画上句点。受访者供图)

随着采访的深入,郑丹发现,有些事情越发与她设想的不一样。原先,她认为社交媒体造成了胡政和王家新的死亡,但后来发现,他们在生活中找不到存在感,因此都在自杀前通过社交媒体自救。

“青少年自杀多源自社会承认的消失。他们曾经都试图拓展新的支点,并且通过恋爱初步实现了他们的想象,一旦恋情受到破坏,生命最后的寄托点也就会坍塌。”论文最后这样写道。

在这个团队里,最年轻的成员只有18岁,年长的也只有22岁,死亡这种终极问题对他们来说太过抽象。一名大一的队员原先只在文学作品中接触到自杀,诗人海子的死甚至带给她浪漫主义的感受。

但接触这些案例后,现实不再具有这种美感。

宋于硕是个喜欢弗洛伊德的理工男,大二时转到新闻学院。在他看来,“自杀,这个词汇和我之间的距离处于一种很奇怪的状态。”他用一个物理实验做类比:在一个盒子里,有一只猫和少量放射性物质,这些物质有可能衰变杀死猫,也有可能让它活下来,盒子打开前,一切都是未知。“就像薛定谔的猫一样,‘自杀’只要不出现在我的生活中,它的存在取决于我的认知。”

现在,盒子被打翻了,他隐隐体悟到自杀者无力反抗背后的无奈。

(采访结束后,胡建军发了一条感谢朋友圈。受访者供图)

影子

郑丹接触的第一个案例就是王家新,那段时间,王家新总是出现在她的梦里。她经常在半夜惊醒,脖子被汗水浸湿,有时感觉王家新就在身边。她像被关进了一个小黑屋,不想和别人说话。

之前在媒体实习时,这个敏感的女孩就目睹过年轻生命的逝去,“就像大批的老鼠涌向海里”。她在南昌进贤看到死于煤气中毒的五个女孩,躺在殡仪馆的玻璃柜里,面色发黑,身体肿胀。一个母亲靠在床头,目光呆滞,被人从地上拉起又趴下。这一幕带给她的冲击太强烈了。

一个星期六的下午,她去找学校的心理老师帮忙分析王家新。等她说完,老师并没有给出更多的解释,“相比王家新,我更想知道你的心理还好吗?”两人都沉默了,郑丹的眼泪掉了下来。

调研的最初阶段,导师胡沈明发现,郑丹过于沉浸在案例里。“她对自杀理解的理论深度仍然不够,交流时候情绪低落,更多希望她能从理论上超脱出来。”他希望研究能抵达更远的地方,揭开青少年自杀的规律,“寻找生命的真谛”。

听到这个形而上的概念,郑丹懵了,“不知道从哪里下手。”她找到学院另外5名学生,展开深度调研,并以此作为挑战杯全国大学生系列科技学术竞赛的参赛课题。

学术界对自杀问题的讨论从未停歇。《自杀论》作者迪尔凯姆从社会学角度,论述个人自杀与社会的关系。北大哲学系教授吴飞把自杀视为一种文化现象,试图寻找中国式的理论解释模式;致力于生命危机干预工作的谢丽华主要研究农村妇女自杀。而这些,对于青少年可借鉴的并不多。

查阅完论文,团队把 “杀鱼弟”作为下一个研究案例。

2018年7月31日,在与家人激烈争执后,17岁的“杀鱼弟”孟凡森搭配着水和冰红茶,喝了30-40ml的百草枯原液,肺和肾都被灼伤,经治疗后脱离生命危险。10岁时,他因在父母的鱼摊上帮忙杀鱼而走红,伴随着“辍学”、“家暴”等质疑。

郑丹去苏州寻找“杀鱼弟”的第一天,下着小雨,郊区闹市的尽头,挂着“山东兰陵大发水产”的招牌,疾驰而过的车辆溅起一溜泥水。她在店门口看见“杀鱼弟”一只脚踏进鱼池,赤手抓起一只鱼扔在外面,称一下再扔到案板上。收摊之后,家里六个孩子挤在客厅里看动画片,房间里的被子杂乱地堆着。

“我当时的想法是什么?就是死了就没有那么烦恼,脑子转不过来,一直在一个死角上。”孟凡森对郑丹说,他住院第二天就想通了,现在最烦恼的,是很多字不认识。

郑丹想以教单反摄影为由,约孟凡森单独谈,父亲却始终不同意。

“我我凭什么让你带走我儿子?”父亲咆哮着。

“你总不可能叫他杀一辈子鱼。”郑丹说。

“就杀鱼,杀一辈子鱼!”他将池子里的水泼在外面,几乎溅到郑丹的衣服上。

孟凡森劝郑丹赶紧离开。“说不通的,我们亲戚带我出去玩一天,根本不可能的,他这个人很难说话。”

“结构犹如一张大网,让生于其中的人无处逃脱。”她在论文中总结,“青少年往往处在家庭和学校织就的封闭社会结构之中,一旦无法准确把握和理解结构的力量,悲剧便有可能发生。”

郑丹也曾急于挣脱家庭结构的压迫。上高中时,她和弟弟在县城租房,每天买两块钱的面,向邻居借火生炉子,煮好了姐弟俩一起吃。每次考差了,妈妈怪她不努力,她一个人躲着哭鼻子。奶奶又经常打电话抱怨,父母因为一些鸡毛蒜皮的事打架。这一切都压在她身上,让她难以呼吸。

她甚至在“杀鱼弟”身上看到自己的影子。

深灰色的农药片被含在嘴里,边缘开始慢慢消解,一股刺激、带点苦涩的味道窜进鼻腔。几年过去,这种味道依然残留在郑丹的记忆中,爸爸拿了一个大马勺,舀了一瓢水,让她喝了吐,喝了吐,味道才被慢慢冲淡。

那是郑丹距离死亡最近的一次。父母在地里干完农活回来,又打起来了,妈妈捏着拳头捶打爸爸的脸,郑丹过去阻拦,被扇了一个巴掌,“你不要管”,妈妈对她说,“今天不是我死,就是你爸死。”

“那就一起死啊。”郑丹在几个窑洞里挨个找农药,取出一片含在嘴里。爸爸追过来,猛地敲打她的背,药片还没来得及吞下去,就被拍了出来。

“有时候觉得自己很倒霉,生在这样一个家庭。”在她的成长中,爸爸妈妈一直打架,开始她会在旁边大声哭,后来习惯了,干脆走远散散心,或者去另一个窑洞看书。

团队里另一些成员也有过类似的记忆,一名男生至今无法原谅父亲,小时候因一个误会而责打他,高中篡改文理科志愿,带给他的伤害是无法磨灭的。

这些经历帮助他们更好地理解“杀鱼弟”:从小在农村长大,看到就是方圆十里,陷入另一个世界后,就看不到更多之外的东西。“在这一过程中,他的思维由多元逐步发展到一元,甚至极端化,从而丧失理性,逐步失控,最终形成自杀意念。”

(“杀鱼弟”孟凡森脱离生命危险后,回到店铺里继续杀鱼。 受访者供图)

失控

郑丹很少对朋友提起正在做的选题,一起调研的同学都觉得这个事情,太难,太难了,不成功的可能性很大。

家人也不理解,“你怎么去挖死人的事情,会把人逼疯的。”姐姐在电话里训斥,“你是一个无良记者,把这些东西曝出来,就是提供了一个(自杀)模版。”

一次放假回家,父亲趴在床头抽烟,“丹啊,你学这个专业我们都很后悔。”母亲在一旁附和。

她对研究没有把握,感觉像拿一个小锤头在凿洞,每走一步都是探险。

下一站目的地是濮阳,6天前,一个高三男生突然跳楼了。

这不是一场策划已久的自杀。2018年,袁治垚和班主任约定,考进全校前30名就可以换宿舍,达到要求后却仍被拒绝。课堂上,他在黑板上留下四句打油诗,“并非无寝室,仅为少拿钱,侵害我身体,与你何加焉?”之后在墙边上搬了凳子,跑出教室,一跃而下。

在这之前,一切看起来都很寻常。翻看手机和日记本,大致是与学习相关的内容。刚过的18岁成人礼仪式上,爸爸抱着他在气球上写了自己的梦想——杭州师范大学。最后一天的监控显示,他上午还在换着不同的资料书写作业。

这起“非典型自杀”事件像一个特例闯进来,打破了这群年轻人所有的预设。没有家庭不和、没有遭遇过什么打击,“不存在一个谜,层层揭开,自杀现象的背后是单薄的,就想出个气,就自杀了。”

大三的黄楠红也无法理解这起自杀事件。在她看来,自杀是比较私密的行为,袁治垚不是选择在房间,而是上课的时候,在万众瞩目下,像是英勇就义,背后的逻辑关系是什么?

他们联想起两个多月前,湖南衡阳成章实验中学三名女生服药自杀事件。唐予心因成绩退步,被母亲要求写检讨书。当晚,她在班群里表达自杀的想法,之后与两名同学一同服用了秋水仙碱片的处方药,想吓唬一下老师。她错估了药物的致死量,留给父亲的最后一句话是:“我有信心,我一定会活过来。”

六个队员开小组会议时,段任聪认为唐予心的行为是一种表演,不属于“自杀”。

一切似乎又回到了起点。他们将调研的7起案例按社会、自身、随机三个因素画成思维树状图,却无法捕捉到其中的规律。“不知道自己在搞什么。”一次,郑丹改论文的时候突然崩溃。

郑丹在调研中接触过一个抑郁症患者,给她发来自残的照片,胳膊上布满一道道刀痕。郑丹不知道怎么办,只能让她赶紧去包扎。

“我挺心疼她的,但我明确知道自己帮不了什么,因为我还没有完全理解她的世界。”郑丹只能给她的朋友圈点赞,害怕某一天女孩就不再回信息了。那是一种强烈的无力感,“我很难帮到他们什么”。

远在马来西亚的导师胡沈明在电话里提醒他们,“如果把人生当做走路,自杀者就是把路走成一条的人”,把青少年的认识和思维看作“想象”,一旦变得非理性,就容易失控。胡沈明帮他们总结出“渴望认同、积极争取、遭遇排斥、拓展失败、认知窄化、消极抵抗、偶尔顶撞、直接对抗、以命抗争”几个阶段,认为大部分自杀者都会经历其中的一个或几个。

他们又找到“希望24小时”自杀热线。这条中国最大的自杀干预危机热线2012年成立于上海,江西中心的接线室隐匿在南昌市一栋普通的居民楼内,几乎不被附近的人所知。

他们在那儿了解到更多超乎想象的案例。一个男孩自杀的念头起源于童年和父亲的一次争吵,他最心爱的小提琴被砸坏了;一名北大女孩毕业后,搞砸了团队项目,造成巨大损失,坐在宾馆的窗台边打电话,“我不想活了”;一名男生不小心碰到了女同学的胳膊,被要求对她负责,什么活都让他干,他觉得只有死才能解决问题;一个初三学生,升学考试时,被监考老师没收手机后,直接从五楼考场跳了下去。

“人在遭遇创伤事件后会产生创伤心理,做出偏差行为。”志愿者吴树家解释说,对于心智不成熟的青少年来说,创伤事件不论大小,可能成人眼中的一件小事,就能把他们压垮,“除了父母、老师,他们没有更多的求助管道,拉力也少,很多东西压在身上,就以为是天大的事情,内心容易崩溃。”

梁嘉雨在医院调研时遇到一位阿姨,主动陪女儿的同学看心理医生,她认为不能因为孩子不够优秀,就放弃他们,“如果父母都不理解,孩子会觉得更痛苦”,她觉得父母都能像这位阿姨一样,很多悲剧或许能避免。在门外等待医生时,梁嘉雨无意中听见咨询室里传出打给热线的电话录音。“有自杀倾向的人很大程度上不愿意、不放心与外界交流”,她认为如果隐私做得不好,有人会更加抵触心理治疗。

(团队成员在讨论论文细节。受访者供图)

脱节的一代

失去儿子的一年里,王家新母亲的嗓音变得沙哑,胳膊软塌塌的没力气,有时在路上看到与儿子身形类似的男孩,就忍不住落泪。父亲总是发低烧,每天早晚喝中药。

他对自杀的新闻变得敏感,去年年末,同济大学一名研究生从医学院辅楼五楼跳下,今年,上海卢浦大桥上,一个男孩从车里冲出来,从桥上一跃而下。

“家庭教育好的也跳,不好的也跳,你怎么讲得清?”他依然无法理解孩子的死亡。

夫妻俩试图向神佛寻找答案。他们找到一个神婆算八字,又为大儿子请了一道平安符。他们在一些小事上变得敏感,不让大儿子拉电闸,每天给他发微信,深夜守着他回家,甚至等到凌晨。他们期盼着大儿子能早点结婚,为家里再添一个人口。

采访结束后,郑丹和他们时有联系,陪他们过了一次端午节。

她害怕弟弟成为下一个王家新,频繁给他打电话,听他说烦心事。她还记得小学时,一次弟弟回家晚了,在家门口被妈妈拿着电线抽。他哭红了鼻子,在外面站了很久。长大后,弟弟不爱讲卫生,也没什么朋友。

“我感觉你和王家新有点像。”郑丹说。

“我不会向他那样去跳楼。”弟弟在电话那头笑了。

郑丹一直觉得姐弟俩没有感受过父母的关爱,但她也知道,母亲每次打完孩子,都会让另一个去看看怎么样了。第一次从家人那里感受到爱,是在大一患上肺结核的时候。父亲把家里的羊都卖了,把一沓又一沓钱交给医生。早晨醒来,母亲把粥和小笼包买好了,放在炕头。麦子成熟的时候,母亲坚决不让她下地,尽管家里人手不够。

她突然意识到,之前调研时,更多是带着对家庭教育的批判,但采访胡爸爸的时候,她明显感觉到了胡爸爸很无奈,觉得其实做父母也不容易,对于家长的角色,有了更深一点模糊认识。“他们也在慢慢学习怎么做父母”。

现在,她对妈妈更加宽容了。因为没有及时打电话回去,妈妈总是生气,把她微信拉黑了好几次,都要慢慢哄。她想起一次,妈妈和爸爸打完架,一个人在窑洞里喝醉了酒,鼻子红彤彤的,躺在炕上哭,“你不知道姥姥把我打成什么样。”后来,小姨告诉她,妈妈小时候拉一头驴到沟里去打水,回来路上洒了一桶,从早上被打到晚上。但这是妈妈心里的红线,从来不允许郑丹提。

队员梁嘉雨也想起来,上初中的时候,好几次把自己关在房间里大哭,做警察的父亲站在洗衣房的窗前,注视着窗台的方向,以防她做傻事。

调研结束后,他们对父母的评价普遍提高了两三分。“以前总觉得爸爸是需要该变的,现在明白他的性格是他的生活环境造成的,我会去接受他。”段任聪说,他们决定拍制一个视频,把一些家庭和学校教育的问题反应出来。写剧本的时候,段任聪还是无法站在父母和老师的角度看问题,不知道他们在不同的情景下会作出什么反应,他意识到“我们这一代人不愿意和父母交流”,造成双方不理解。

5月26日下午,论文答辩的日子到了,队员穿着白色衬衫,黑色西裤,打了领结,走上讲台。

“这是一个值得关注的话题,也很有创新性。”一名评委老师说。另一名老师则认为材料比较薄弱,数据分析不够。他们最终获得省二等奖。

郑丹也意识到,已有的例子可以套在总结出的公式里,但范围之内,可能也有解决不了的问题。

在这些案例中,她看到了青少年自杀的各种因素,也感受到了自己这个年龄阶段普遍的迷茫、孤独和无助,生命的脆弱和复杂。“所以自杀之谜是什么,我也说不清楚,糅杂起来好像又精简,研究最终只能定在大部分青少年的心路历程。”如果有机会,她想帮助更多家庭降低与孩子之间的壁垒。

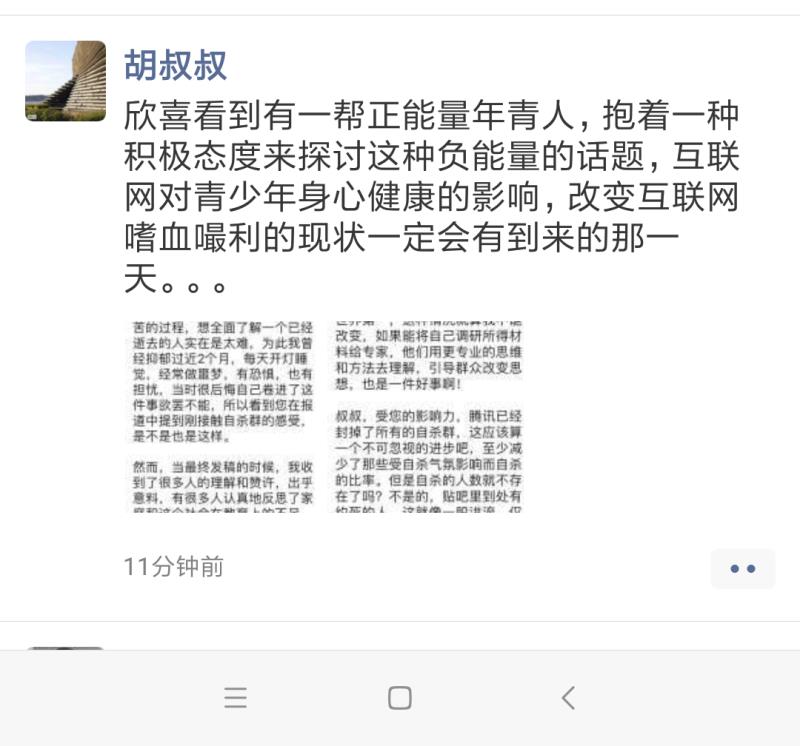

她至今记得,坐在离开固安的长途车上,看到胡政爸爸胡军建发的朋友圈和一条短信,“很高兴看到你们这样的年轻人也在关注‘死亡’的话题,让我看到了跟我孩子同龄人心灵的纯净,从阴霾中寻找到了阳光。”

论文结果出来第二天晚上,郑丹赶上最后一班地铁,去了“梦时代”广场。晚上九点多,卖小吃的店面依然亮着闪烁的霓虹灯,一些青年在广场入口处弹着吉他,夹杂着小摊贩喇叭的叫卖声。那些来这儿寻找快乐的人,很少知道一年前,一个少年的生命在这儿终结。

站在地铁口,郑丹望向五层“空中花园”王家新跳下来的位置,那里已经被彻底封起来了,透明的玻璃围栏又加高了一层。

那里是“梦”结束的地方,也是开始的地方。